抜粋文

石和の鵜飼山遠妙寺を訪れ、長年考古学者として埋葬の歴史を研究してこられた長澤宏昌住職に、考古学に裏付けられた宗教観をめぐるお話を伺わせていただきました。生者が故人とつながり、生あることへの感謝や地域共同体への帰属感を実感することの大切さについて、あらためて考えさせられる、貴重な時間となりました。

長澤宏昌住職

長澤宏昌住職笛吹川のほとり

身延山への入口に位置する遠妙寺

1961年に果樹園から温泉が湧出して、笛吹川にまで流れ出したというのが、石和温泉の始まりです。現在では、大小50軒ほどの温泉宿が立ち並び、東京からほど近い湯治場として親しまれています。

遠妙寺の創建は明徳元年(1390年)と伝えられており、この一帯が石和温泉と呼ばれるようになるずっと前から、笛吹川にほど近いこの地に在ります。日蓮宗身延五ヶ寺として、本堂、庫裏、客殿、総門、仁王門、鐘楼、七面堂、漁翁堂、願生稲荷堂など有する、風格のあるお寺です。

遠妙寺の鐘楼から本堂を望む

遠妙寺の鐘楼から本堂を望むかつて、江戸方面から甲州街道を歩いて日蓮宗の総本山身延山久遠寺をめざす参詣の人々は、ここ遠妙寺に立ち寄り、笛吹川に沿って下り、合流する富士川からさらに身延へと旅を続けたそうです。「中央線開通後も、特急がなかった時代には、夜までに石和にたどりついて翌朝バスで身延に向かう巡礼を泊めたこともありましたよ」と、長澤宏昌住職は回想します。

鵜飼の亡霊を供養し

成仏させた日蓮上人

川では古くから川の中を歩いて鵜を遣う「徒歩鵜(かちう)」が行われていました。これにまつわる次のような伝説が遠妙寺開山の縁起として語り継がれています。

伊達家本『能絵鑑』より「鵜飼」

伊達家本『能絵鑑』より「鵜飼」時は平安時代。殺生を禁じる領主により禁漁となっていた笛吹川で鵜飼をした勘作という老鵜匠が、極刑を言い渡され簀巻きにされて川へ沈めらました。その後、鵜飼の亡霊が、夜な夜な町にあらわれては人々を苦しめていました。そこへ、日蓮上人と弟子の日朗・日向両上人が通りかかり、供養を申し出ます。日蓮上人が河原の小石に法華経の文字一部八巻六万九千三百八十余文字を一字ずつ書き写して水底に沈め、三日三晩の施餓鬼供養を営んだところ、亡霊は成仏、得脱したそうです。この伝説は、有名な謡曲「鵜飼」の元ともなっています。

埋葬の歴史を研究してきた

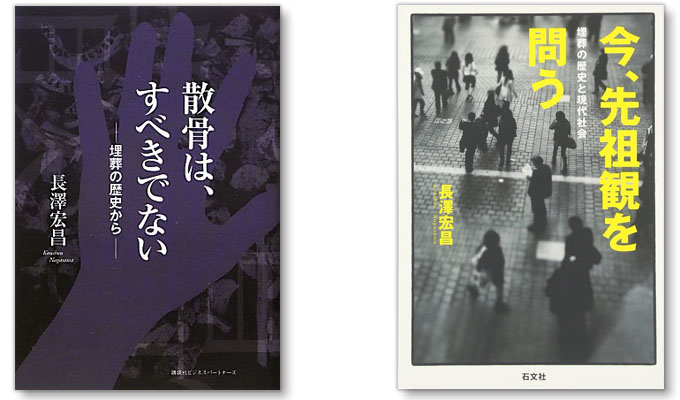

考古学者としての二冊の著作

考古学を学ばれた長澤ご住職は、山梨県立考古博物館学芸員や山梨県埋蔵文化財センター文化財主事を経て2004年にお寺を継がれ、現在では日蓮宗鵜飼山遠妙寺第54世として法灯を守られています。

住職となられてから、それまで考古学者として「埋葬の歴史」の事例を研究してこられた知見やご経験と、僧侶という立場からの見解とを、2012年「散骨は、すべきでない―埋葬の歴史から」、2016年に「今、先祖観を問う―埋葬の歴史と現代社会」という二冊の著書にまとめられています。

長澤住職による二冊の著作

長澤住職による二冊の著作「散骨」が安易な遺体処理方法に

なってしまっている

まずは「散骨はすべきでない」という、ややセンセーショナルなタイトルのご本を書かれた理由についてお伺いしました。

散骨とは、故人の遺体を火葬した後に骨を粉末状にして、海、空、山などにそのまま撒くことをいいます。粉末にするのは、刑法には遺骨遺棄罪があるからです。陸地では、他人の土地には撒けませんし、自分の土地であっても苦情が発生する可能性もあり、なかなか難しく、海洋での散骨が多いようです。船を出して沖合いで散骨するわけですが、何十万かかけて家族だけのチャーター便を出すケースから、複数家族での乗り合わせ、そして、ほんの数万で業者に散骨を委託するケースまであるそうです。

「島根県の隠岐にカズラ島という散骨業者所有の無人島があるんですよ。対岸には献花や法要のできる慰霊のための施設もあり、遺族が散骨に参加することもできるんですが、多くが遺骨を宅急便で送っておしまい、というケースだそうです。こうなると、散骨ほど簡便な遺体処理方法はないですよね」

お墓もなくていい。骨壺を保管しなくてもいい。亡くなってしまえば、跡形もない。一見、合理的なようでもありますが、はたしてそれでよいのでしょうか?

「散骨は、亡くなる人の希望であることも多いのです『お墓はいらない。骨は山か海にまいてくれていいから』と。お墓を守る立場となる子孫の負担を軽減したいから。自分には子どもが居ないからと、気を遣ってそのように希望されるのですが、これが残される人に後々、やり場のない気持ちを残してしまうのです」

葬送儀礼は

残された者のためにある

家族のことを「身内」と言いますが、近しい家族を失えば、文字どおり、身を切られるような寂寥感を味わうことになりますが、それは多くの場合、葬儀、埋葬などを終えてから後にやってくる感情だと住職は言います。

「葬送は、亡くなった人に花や香りや灯明をそなえて供養をする儀式ですが、実は送る側のためのものでもあるんですよ」と。自分自身の経験に照らしてみても、葬儀を滞り無く終わらせるまでは、故人と縁にある人が通夜や告別式に参列して故人とお別れができるように報せ、参列者に会葬御礼などの返礼をし、無事に納骨をするまでは、目の回るような忙しさ。自分自身の感情に浸る暇もなく、時が過ぎていきます。

「親しい人を失くした哀しみを、故人とつながりのあった人と共に故人を悼むという時を過ごすことで、和らげ、故人はもう亡くなったんだということを納得するのに必要な時間をかけているのです」葬儀から初七日、四十九日、納骨と、連続的に執り行う葬送の期間、共に過ごしてきた親戚が帰り、喪に服する期間が明けた頃になって、ようやく寂しさ、哀しみがわき起こる、という感情を、誰しも抱くようです。「その頃には、故人がもう居ない、という区切りがつき、次のステップに進む準備ができている。一種のグリーフケアですね」

遠妙寺 山門。伝匠舎 石川工務所が改修を担当。

遠妙寺 山門。伝匠舎 石川工務所が改修を担当。お墓は、亡き人との

心を交わせることのできる場です

亡くなったからといって、故人とその人のつながりがなくなるわけではありません。友人知人でしたら、思い出、回想というくらいかもしれませんが、肉親や配偶者であれば、姿形はもうそこにない故人と残された遺族との間に、あらたな魂のつながりが生まれるのです。

「良い事があった時に、墓前に線香や花を備えて報告する。人生の分岐点にあって、悩みを吐露する。直接会話ができるわけではない故人と、対話する。そういう、目には見えない存在と交流する回路が、人間にはあるのです。お墓はまさに、そういう場なのです」と住職は言います。

庫裏と本堂とを結ぶ太鼓橋状の廊下

庫裏と本堂とを結ぶ太鼓橋状の廊下そのようにして、故人を悼む気持ちは次第に、自分に生を授けてくれた、あるいは学び導いてくれた、時を共に過ごした故人への感謝の気持ちへと変化していくのでしょう。そして、自分は自分ひとりで存在しているのではなく、つながりの中に在るのだと再認識するのでしょう。

だから私は、

散骨には反対なのです

「亡くなった人と生きている人とが出会える場であるお墓を、なしにしてしまってはいけない。私はそう思うのです」と住職は語ります。

「故人が亡くなられてしばらく経ってから、手を合わせたい気持ちになる。そうなってみた時に、散骨をしてしまった後で、遺骨は雲散霧消してしまっているとしたら、もう取り返しがつかないのです。どこに手を合わせたらよいのか…そのような宙ぶらりんな気持ちになるといしたら、それは空しいことではないでしょうか?」

お墓という具体的な場所があり、先祖の供養ができる。亡き人との心の対話ができる。故人に何人か子どもが居たとしても、ひとりひとりは、自分の思う時にお墓に行けば、故人と対話ができる。子どもでなくても、恩師、お世話になった人、恋人といった間柄で手を合わせに行ってもいいのです。そう考えると、お墓は寛容な場ですね。

「亡くなる本人は子への遠慮や思いやりのつもりで散骨を希望する。しかし、そのことが残される者に、後々、辛い想いをさせることになり得る。そのことを理解してほしいのです」と住職は言います。

そして、それを裏付けるのが、埋葬の歴史。「旧石器時代以来の埋葬の歴史をずっと調べてきました。縄文、弥生、古代、中世、近世・・・埋葬の仕方などに多少の変遷はありますが、故人を大切に埋葬、供養してきたことが、今に残る遺構や遺物から分かります。これだけ長い時間、日本人が大切にしてきた文化を、あっさりと捨ててしまっては、何か、大事な価値がないがしろにされてしまうのではないかと、危惧するのです」

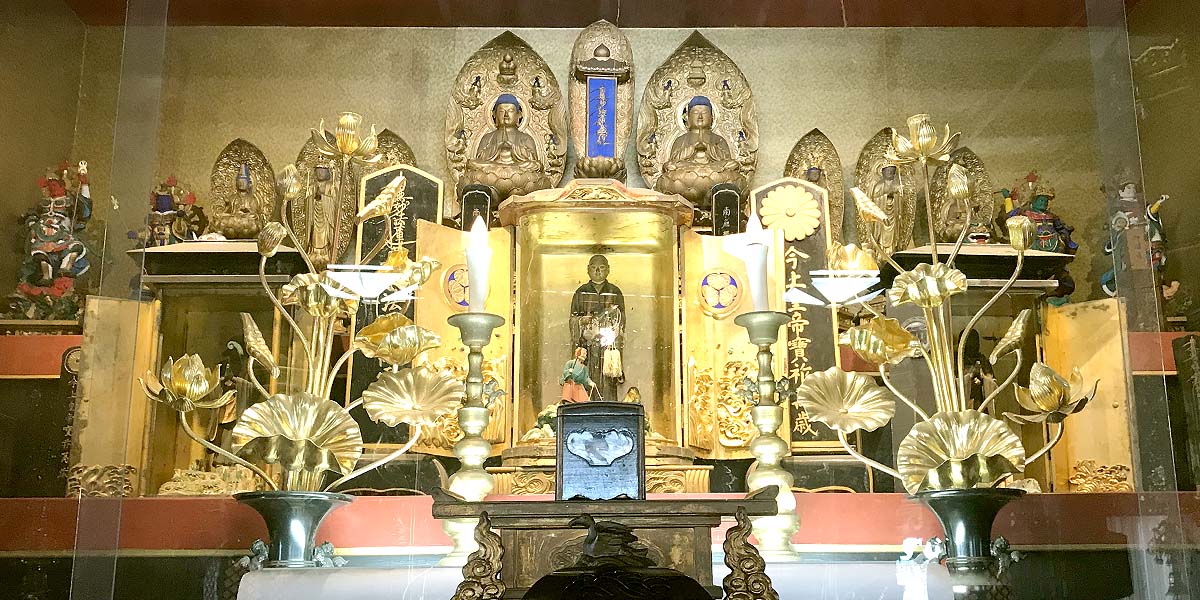

本堂

本堂地域共同体の一員としての

自分を認識することの大切さ

住職との対話が深まっていくうちに、これはお墓だけの話ではないのだな、と気がつかされました。「そうなんです。私が大事だと思うのは、私たちは地域共同体の一員だということを知ることなのです」と住職は言います。

私たちは、たった一人でポツンと生きているわけではない。先祖のおかげ、親のおかげで生を受け、地域の中で育てられてきたからこそ、ここに在る。

そのことが分かれば、自分勝手、好き勝手に生きるのでなく、お互いにできることを人のためにもする助け合いの社会ができるはず。親でない大人から道理を教わり、自分の子でない子にも目をかけ、地域の子どもが地域で育つ。地元の道つくりやセギさらいなどはみんなでして、地域を維持していく。そのような社会が築けるはず。住職が説かれるのは、そのようなあたりまえの社会のあり方です。

寺宝「七字の経石」。日蓮上人が川施餓鬼法要のために字を書いたといわれる七つの石が祀られている。

寺宝「七字の経石」。日蓮上人が川施餓鬼法要のために字を書いたといわれる七つの石が祀られている。自分が居どころを感得できる

それが山梨に暮らす幸せ

「田舎に居ると、そういう価値観がまだあるんです。けれど、満員電車に乗って、他人の身体がすぐそこに触れていてもなんでもないようなふりをすることに慣れてしまうような生活をしていれば、それが失われてしまう。そこがさて、人が育つ場所だろうかと疑問に思うのです」

そして、住職は山梨の良さを語ってくださいました。「山梨県人は、山の位置で自分の場所を知る。住んでいる場所によって東西南北にある山が違っていても、自分の地域に居れば、山の位置を見て、自分の居場所や行くべき方向を感知することができるのです」

「このような感覚を、時間軸に敷衍すれば、先祖が居て親が居て、自分が在る。子が生まれ、子孫に、先の世代につながる、という意識に、自然となるのです」と。

そして、このような、自分の居場所、立ち位置を知ることが、自ずと何をすべきか、どうあるべきかを教えてくれる。それが、幸せなのだと言います。

ご本尊

ご本尊お墓を守ることが、

あなたの存在を支えてくれます

「お墓を守ることを負担に感じる都会の人が増えています。けれど、それでは自分のルーツが分からなくなってしまうのではないかと、心配なのです」

自分が何者なのか、誰のおかげで今あるのか、ルーツはどこにあるのか。それが分からなければ、生き方は自分勝手に、心は不安定になってしまいます。

「あなたが今、東京に家族と住んでいるとしましょう。実家の親は亡くなっていて、お墓はその地元にあるとしましょう。せめて年にいっぺん、里帰りしてお墓を守りに行くことを、年忌の法要に連れていくことを、あなたの今の家族の年間行事に組み込んでほしいのです」と住職は言います。

「そうやって田舎に墓参りに行くことを通じて、あなたの子どもがあなたの、そしてその子のルーツを知ることになるのです」と。観光ついででもいい。帰りに温泉に行くのでも、美味しいものを食べるのでもいい。お墓参りの意味が分からなくてもいい。その時間をもつことが子どもの原体験となり、先祖のおかげで自分があることを知り、今は住んでいないとしても、自分のルーツの風景を心に刻むことになるのです。

墓じまいよりも

柔軟に墓守りをすることを

「そういうことをしていない世代の両親をもつ者が親となり、自分の親を見送るようになっています。そして親子で『墓は要らない、散骨でいい』と言い人類がずっと大切にしてきた葬送と供養の文化を、あっさりと捨て去ろうとしている。しかし、それで精神の安定を維持できるとは、とても思えないのです」そのように語る住職の言葉に、真実を感じさせられます。

「沖縄の墓参りは幸せそうですよね? 大きな亀甲墓があり、親族一同がごちそうをもって集まり、酒を酌み交わし、直会をする。それが楽しい家族行事として残っている。そうやって育つ子は幸せです」

そのようなあたたかい親族のつながりの中で、「自分さえよければ」ではない、感謝と思いやりにもとづいた生き方を学べるのではないでしょうか。

人から人へ

臨機応変で守るお墓

子どもの居ない三姉妹が、遠妙寺にある先祖の墓を「もう私たちでは守れないから墓じまいしたい」と、東京から相談に来られたそうです。そのような悩みを持たれる方が多いのです。住職が「親の何回忌を済ませたら、個々のお墓でお守りするのでなく合祀とし、あとはお寺で永代供養する道があります」とアドバイスされると、三姉妹の顔がほころび、笑顔が戻ったのだそうです。

さまざまなケースがありますが、先祖から自分へと連綿とつながる流れがあってこそ自分があるのですから「なし」にはならないことのはず。それを「ないことに」して生きるのがあたりまえの現代社会に対して、今いちど「先祖観を問う」ことを通して、住職は「人としてあるべき道」を説かれようとしているのだなということが、伝わってきました。

あなたも考えてみませんか?

両親や自分のお墓のこと

最後に私事になりますが、帰り際に、ふと思い出したことを書かせていただきます。「そういえば、うちの父は次男。長男には娘が二人で跡取りはない。おじいちゃんおばあちゃんのお墓はどうなるのかな。両親はそのお墓に入れるのかな」

亡くなった弟と祖母にお花を手向けに、たまにはお墓参りに行ってはいるのですが、そのお墓をどう守っていくかについて、こんど、弟と従姉妹と一度話してみよう、という気持ちになりました。「ぜひ、そうなさってください!」と住職に後押しをいただき、自分の祖先や親族との見えないけれどあるつながりを、そして「見えないものに生かされている」ことを、あらためて意識させられました。そのような機会をいただいたことをありがたく思います。

みなさんもこの機会に、ご自身とつながるお墓について、想いを巡らせてみてはいかがでしょうか?

取材・文:持留ヨハナエリザベート(モチドメデザイン事務所)

取材:2017年9月