甲州に伝わる切妻民家についてお話をいたします。甲州市にある「塩の山でかつて塩が採れた」という伝承がございますが、甲州市とその周辺地域はなぜか塩漬けされたごとく古い建造物が多く残っている地域です。

京都、奈良、滋賀といった関西圏の地域を除けば、私たちが住む甲州市周辺地域(峡東地域)は、信州の上田市あるいは長州の山口市と並んで、中世以来のたいへん古い建造物が多くの残っている地域です・・・・・さて、それはなぜかと言ったたいへん興味深いお話を通じまして、甲州市周辺に残る全国的に見ても大変珍しい切妻造り古民家のお話をしてまいりたいと思います。

真南に富士山を仰ぐ向嶽寺

なぜ古い建造物が多く残ったのか?というお話をするときに、まず戦災にあわなかったとい理由はもちろんあります。たいへん美しい城下町だったと言われる山梨の県都甲府は空襲で焼けてしまったために、ほとんど当時を偲ぶものが残っておりません。もし空襲にあわなければ、今頃川越と肩を並べる一大観光地になっていたかもしれません。

それではまずここで触れておきたい甲州市のオンリー1の話をさせていただきます。それは富士山と塩の山を結ぶ南北の軸線であります。この写真は向嶽寺の真南に富士山が鎮座する様子です。このお寺では方丈、仏殿、三門(現在礎石が残る)、中門、総門と続く南北の軸線上の向うに富士山があります。向嶽寺の名の通り、嶽は富士山でありますから、まさに富士山に向かう寺という意味であり、真南に仰ぐ富士は強い信仰の動機でありました。このことは甲州市にある他の寺院にも言えることで、たとえば放光寺や恵林寺なども同様の意味があってこの地にあるのではないかと思われます。

富士山と塩の山を結ぶ南北の軸線

甲州市は日本でただ一つ富士山を南面して仰ぐ町であり、ひとつの宗教上の聖地であったと考えられます。そのことが甲州市周辺に多くの古寺名刹がある理由の一つであると思われます。

そしてそのような寺院の庫裏という建物が甲州切り妻古民家の大黒柱の構造に何かしら影響を与えているのではないかと唱える学者もいるのです。

地理上の甲州の位置

古い建物が残ったもう一つの理由がその特異な地理的な要因であります。このために甲州市ならびにその周辺地域には古来より大風が吹かなかったのではないかと推測されます。それは台風が甲州に向かって北上する際、まず中央アルプスが、次に南アルプスが、次に富士山が、そして富士山の外輪山である御坂山塊が、あるいは八ヶ岳がその進路に立ちふさがります、さらに甲州市周辺は北と東を奥秩父の山塊が大きく取り囲んでいて吹き溜まりになっているために風が吹き抜けないのです。

まさかと思われる方もおいででしょうが、このことがこの地域の古民家の形に表れているのです。今日の本題であります甲州の切妻造りは、大風が吹かなかったことによって成立した古民家の形らしいのです。

東京練馬区の古民家(旧内田家住宅)

では強風が吹いたであろう地域の古民家はどのような形をしているか見ていただきたいと思います。これは東京は練馬の茅葺き古民家で、旧内田家住宅です。東面の屋根は甲(かぶと)造りで、西面は寄せ棟になっています。

茨城県の古民家(穂積家住宅)

次にこれは茨城の古民家で、穂積家住宅といいます。甲州市周辺の古民家との違いがお分かりでしょうか。屋根の形が寄せ棟や甲造りです。

北杜市の古民家(I家住宅)

山梨県内、北杜市のI家住宅です。美しい景勝地ですが信州諏訪方面に向かって谷が抜けているために時に強風が吹きます。屋根の形は寄せ棟です。

南アルプス市の古民家(旧安藤家住宅)

これは南アルプス市の安藤家住宅です。入母屋というより、換気の穴はありますがほとんど寄せ棟屋根で、風の抵抗を減らし強い季節風を受け流し、屋根を守るように造られています。

芦川集落・体験そば道場「お天狗さん」

笛吹市芦川のそば打ち体験道場「お天狗さん」で甲(かぶと)造りの古民家です。笛吹市芦川町の集落内にあった古民家を現在の場所に移築しました。芦川の集落は甲造り古民家の一大集積地として今にわかに脚光を浴び始めています。

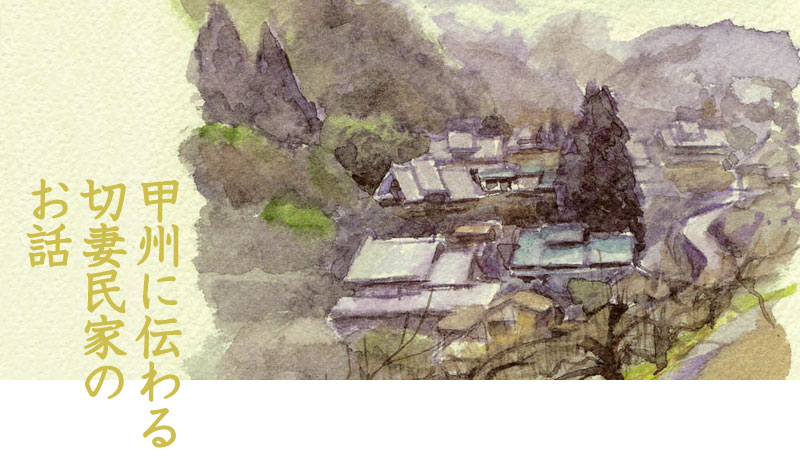

鶯宿(おおしゅく)に残る茅葺き古民家群

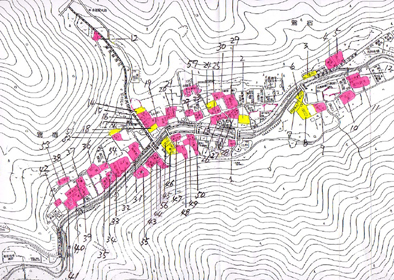

平成13年・14年の二ヵ年で行われた農水省の茅葺き民家100選の選定調査のおり発見しました。これは芦川・四箇村のうちの鶯宿という集落の茅葺き民家調査の図面ですが、赤色が茅葺き民家ということになります。芦川全域に言えることですが、特に鶯宿は75世帯中約55世帯が茅葺き民家ということで、その残存数は関東有数といわれています。

西湖いやしの里復元古民家群

これは西湖根場いやしの里の茅葺き民家群で、復元された約20棟の古民家が甲造りの古民家です。甲造りの古民家は元はおそらく寄せ棟の古民家で、養蚕などの小屋裏利用が進む段階で採光と換気のために屋根が切られ窓が作られた形と考えられます。山梨の甲造りは南巨摩郡から富士五湖地域にかけて広く分布しています。

旧高野家住宅(甘草屋敷)主屋

本命の古民家の登場です。甲州市周辺に住む人々にとっては、ふだんから見慣れているために特段変わっているようには思えないかもしれませんが、これがまさに地域限定型、日本でオンリーワンの珍しい古民家です。

まさに武士が裃(かみしも)を着て威風堂々と座っているような姿は、立派です。しかしこの屋根の形は風の抵抗を強く受けてしまいます。この古民家の形が存在するということで、逆説的にこの地域は大風が吹かない地域であると言えるわけです。そして大風が吹かないから、古い建造物が多く残ったとも言えるのではないでしょうか。

福助(ふくすけ)人形

甘草屋敷は裃(かみしも)を着た福助によく似ています。今までこの形の古民家はやぐら造りなどと専門家の間では呼ばれておりましたが、良く分からない名前だと以前から感じています。そこでここでは甘草屋敷のような形の古民家のことを、縁起もよいので福助型古民家と呼んでみたいと思います。

甘草屋敷の大黒柱

甘草屋敷は江戸後期の建物であり、大黒柱と称する棟まで達する太いウダツ柱が建っています。

雲峰寺の庫裏(くり)

甲州市塩山にある名刹の庫裏。甲州民家の大黒柱の構造に影響?を与えたのではないかとする説もありますが、定かではありません。

恵林寺庫裏の大黒柱

武田信玄の菩提寺として有名です。土間から上がる式台中央付近に大黒柱が建っています。

日本民家園の旧広瀬家住宅

これは甲州市から川崎市の日本民家園に移築された旧広瀬家住宅の外観です。人の手が軒に触れてしまうほど軒が低い建物です。甘草屋敷以前の古い形態の茅葺き民家です。大黒柱は無く、四つ建て式の古民家と呼ばれています。江戸中期あるいはそれ以前の古い形の古民家です。

甲州民家は遠い昔から切妻屋根だったのです。まだ養蚕が始まる前の形では、小屋裏の利用は無く、突き上げ屋根は見られません。

旧広瀬家住宅 上屋柱が2本見える

広瀬家住宅の内部に大黒柱は無く、代わって上屋柱と呼ばれる2本の太い柱が建っています。2本の柱をつないで四角く建てていく方法は、大黒柱を立て梁を架けていくのに比べて仕事が比較的簡単だったと考えられ、古い民家の構造に見られます。

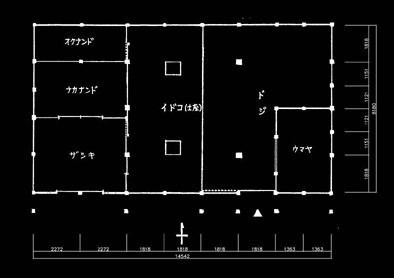

旧広瀬家住宅 平面図

広瀬家住宅の平面です。2本の上屋柱はこのような位置にあります。

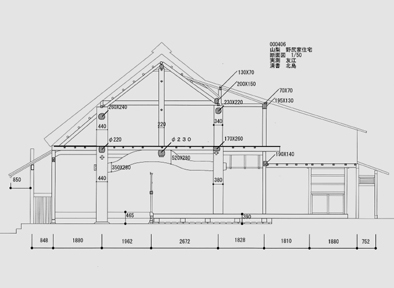

四つ建て民家断面図(甲州市「野尻家住宅」)

2本の上屋柱とそれをつなぐ梁がよく解かります。

四つ建て民家「旧坂本家住宅」(三富町徳和)

妻壁の内側に彎曲した2本の上屋柱は建物を支えるのに力強く、その意匠に棟梁の非凡さが見えます。このようなたいへん古い構造の四つ建て民家は本来文化財としての高い価値を備えています。地域の原風景として発見したならば保護すべきであります。

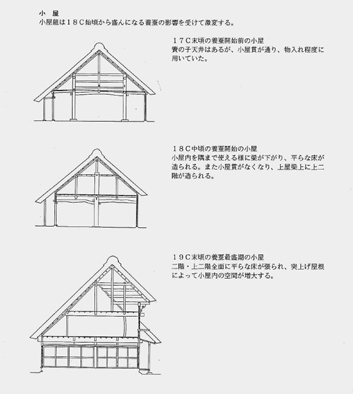

切り妻民家の変遷

広瀬家住宅のような古い形の甲州民家が、甘草屋敷のような突き上げを持った古民家になっていく変遷です。大工技術の発達により四つ建ての構造が、大黒柱の構造に変わっていきました。このとき庫裏と称する寺院の住宅建築における大黒柱のありようがその類似から甲州の大黒柱構造の古民家に影響を与えているのではないかと言われていますが、定かではありません。

この大黒柱構造の古民家が江戸後期に養蚕の普及によって小屋裏の利用が始まり、通気と採光の必要から甘草屋敷きのような突き上げ屋根を発展させた独特の民家形体をうみだしたと考えられます。

甘草屋敷の仲間達・上条集落(甲州市上条)

25世帯中13世帯が茅葺き民家で、南斜面にひな壇状に並んだ景観は見事で、甲州市の原風景を今に伝えています。

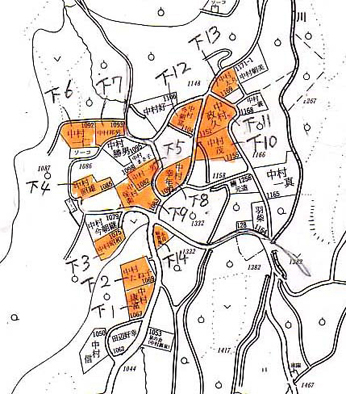

上条集落に残る茅葺き民家群

芦川集落と同じく平成13年・14年の二ヵ年で行われた農水省の茅葺き民家100選の選定調査のおり発見しました。オレンジ色に塗られているのが茅葺き民家です。

茅葺き屋根に修復された仮称甲州民家情報館(中村家住宅)

伝建地区でも近代的で快適な生活が送れるよう設計されました。伝建地区とは伝統的建造物群保存地区の略称で、茅葺き民家集落としては京都の美山町、白川郷や五箇山の合掌造り、福島の大内宿、信州の青鬼集落などありますが、山梨では現在芦川集落と上条集落がその候補地として挙がっています。

現在NPOでお借りして宿泊体験もできる田舎暮らし体験館として活用しています。

明治期以降の切妻民家 笛吹川芸術文庫(旧武藤酒造)主屋

このころになると養蚕は国策として奨励され養蚕型民家といった総二階の大型の甲州民家が現れます。ただしおもしろいのは二階建の造り方で、ともすると元あった立派な茅葺きの甲州民家の上に2階の構造を載せて増設しています。

笛吹川芸術文庫もその典型的な例と言えます。

瓦屋根に変わりましたが、やはり大きな突き上げ屋根(煙り出し)が載っています。

明治期以降の切妻造り 宮光園(旧宮崎家住宅)

やはり立派な江戸期の茅葺き民家の上にハイカラな洋館を載せて増築しています。

明治期の切妻造り「皆吉」 純粋な明治期の養蚕型住宅

甲州の明治期以降の養蚕型住宅は他のどこのそれよりも威風堂々としていて、立派です。これもまたひとつの山梨の原風景を作りだしています。

地域の形を継承する平成の甲州切妻民家 外観

甲州民家特有の切妻屋根の重なりや突き上げをデザインの基調としています。

地域の形を継承する平成の甲州切妻民家 内観

甲州民家特有の大きな大黒柱とこれに架かる大梁を内観デザインの見せ場としています。