石積みの壁とドームで出来たパンテオンの内部

かたや、木造をまねたラーメン構造のパルテノン神殿は崩壊し、かたや、石造にふさわしいボールト構造のパンテオンは今なお現役。木には木の、石には石の性質に合った造り方をするのが、長持ちする建築の必須条件なのです。私たちは「木の性質にあった」構造で建築物を造ります。

アテネのパルテノン神殿の元の姿は木造の切妻造りです。文明が樹を切り尽くしたある時点で、あるいは巨大な「神の家」を造る必要性から、木造建築を石造建築として写したのでしょう。パルテノン神殿が崩れ落ち、遺跡として残るのに対して、ローマのパンテオン神殿は約1900年の歳月を経ても倒壊することなく、現役の神殿としてその威容を誇っています。この耐久性の違いは何でしょうか? パンテオンは石とコンクリートという重く固い材料を使用していますが、組石造に適したドーム構造でできていて、自然の摂理に沿った力の流れが建築を力強く支えているのです。

パンテオン(左)とパルテノン神殿(右)

近代建築の歴史にもジャポニズムはあったのではないでしょうか? 日本でも、例えば巨匠・菊竹清訓の東光園は、まるで巨大な日本の木造建築のような架構を表現しています。鉄筋コンクリートの発明によって桂離宮のような軽快で明るい空間を巨大建築物においても人類は手に入れました。しかしこれらの建造物が意外と短命なのでは? 例えば旧甲州市庁舎は美しいラーメン構造(柱梁構造)のコンクリート建築でしが築後わずか47年で危険とされ、2010年(平成22年)に解体処分されました。

解体された、旧甲州市庁舎

鉄筋コンクリートによる柱梁構造(ラーメン構造)はパルテノン神殿と等しく木造建築を鉄筋とコンクリートで写したものですが、木造をコンクリートに置き換えるのは、やはり誤りだったのではないかと思います。コンクリートの重苦しさから開放されたい!という近代建築の思想は理解できますし、近代建築の巨匠たちが、桂離宮のような、軽やかで明るい建築に惹かれるのも、もっともなことだと思います。しかし、鉄骨とガラスまではよいとしても、コンクリートという素材は、ラーメン構造をつくるには、重たすぎるのではないでしょうか。

菊竹清訓さんが「厳島神社の鳥居に着想を得て設計した」というホテル東光園(1964年)も、骨太でありながら水平性を強調した開放的な構造で、日本の伝統建築のエッセンスをコンクリートで表現しようとした意図が伝わってくる魅力的な建物です。2017年に登録文化財に指定されましたが、耐震性については、疑問視されてもいるようです。巨大地震にもちこたえられるのかと、心配です。せっかく伝統木造建築を模して建てられた建築物なのですから早い時期に「石場建て」にならった免震工事がなされることを、切に願います。

菊竹清訓 設計のホテル東光園。コンクリートによる柱と梁の組み合わせで構造ができています。

地震国日本で建物を造るにあたって「建物が人命を奪うことがない」ことは、最重要課題です。ここで大変興味深いのは、コンクリート建築の耐震性を担保する方法として採用される技術は、実は、木造建築技術だということです。耐震補強で用いられる「鉄骨ブレース」は、トラス構造で、これは西洋の木造建築の様式です。さらに最近話題になっている「ビルの免振」原理は、まさに、日本の伝統構法の極みである「石場建て」に他なりません。石で木造をつくっているような「コンクリートによるラーメン構造建築」の耐震性は、木造の技術で担保されているのです。むしろ、集成材やCLTによる大型木造建築物のラーメン構造には、可能性があるのではないでしょうか。

顧みれば明治以前の日本の建物は、そのほとんど全てが木造建築であり石場建ての建築であり、世紀を超えて何代にもわたって住み継がれてきました。それがなぜ今日にあっては基礎と土台をアンカーボルトで緊結しなければ許可しないとなるのでしょうか? 伝統構法の家の基礎は石場建てでなければならないのです。コンクリート建築にもまして短命な現代の張りぼて住宅、まぎれもなくスクラップ&ビルド消費社会の象徴です。日本の伝統構法を継承しようとする技術者たちにとって、これは悩ましく悲しい現実です。

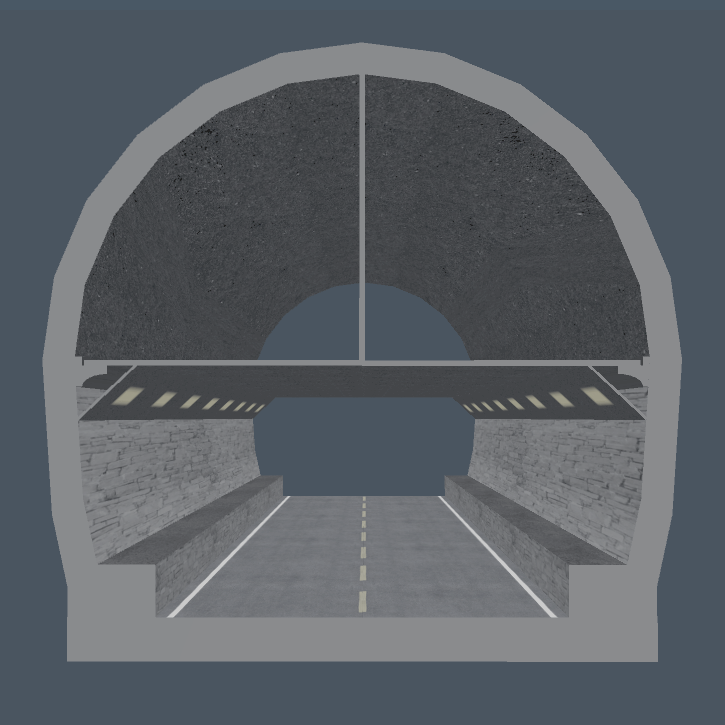

構造体が重く固いのに、まるで木造建築のような鉄筋コンクリート建築は、やがてパルテノン神殿と同じ運命をたどるのでしょうか? それを暗示するような事故が中央道の笹子トンネルで起きました!自然の力の流れで支えるボールト構造のトンネルは何ともないのに、自然に逆らった重い鉄筋コンクリートの天井版は想定外? にもろくも崩れ落ちたのです。

事故前の笹子トンネルの構造。コンクリートの天井板が接着系アンカーボルトで釣り上げられていた。

社会資本の蓄積による豊かな街での暮らしを考えるとき、建築物の耐久性は最も重要です。そこで改めて考ます。「自然の摂理に逆らった構造が建築物の短命を招いているのでは?」 石造には石造の(固く重いコンクリート造は石造に倣うべき)、木造には木造の自然の摂理にかなった建て方があるはずです。自然の法則に反して建築することで、構造物が短命化して、スクラップ&ビルドが圧倒的物量で起こり、社会資本は蓄積せず、赤字国債が積み上がるのでは、私たち市民はいつまでたっても豊かになれず、子々孫々にわたって貧乏人のままでしょう。