2025年6月2日

「民家の学校」がやってきた!2025

重伝建上条集落もしもしの家にて集合写真(5月18日)

2025年5月17日(土)18日(日)に開催された、NPO日本民家再生協会(JMRA)の「民家の学校・塩山講座」は今年も大盛況。全国各地から多くの古民家愛好家に参加いただきました。

伝統工法の社寺建築、正宗寺本堂を見学

今回、最初に伝匠舎が教材として提供させていただいた現場は、甲州市勝沼町にある正宗寺(しょうそうじ)本堂の改修工事現場です。尾垂木(おたるき)のある二手先(ふたてさき)の豪壮な建築物は、石端建に丸柱という伝統工法。民家と社寺の違いはありますが、本格的な木組みの技を学習いただきました。案内役は、工事監督の岡と棟梁の井上が務めました。

工事内容の説明をする岡

次に、古民家の建具やガラス、板材や古民具などを収集整理した伝匠舎古材ギャラリーを見ていただきました。古民家ファンにとっては興味の尽きない展示です。限られた時間でしたが、古材ギャラリー担当、専務の石川がご案内しました。

伝匠舎本社にて、歓迎の挨拶をする社長の石川重人(5月18日)

古材ギャラリーを案内する専務の石川

翌日18日は、110番目の重伝建「上条集落」にお越しいただきました。上条集落は、全国の茅葺民家の中でも特に珍しい型をしている民家の集積地です。屋根の形が裃(かみしも)を着た福助人形に似ていることから福助型民家などと呼ばれることもありますように、大切妻屋根の上に福助の顔のように突き上げ屋根が乗っています。「もしもしの家」の説明は、山梨家並保存会の内田さんにお願いしました。また「上条を活性化する会」の中村朝幸さんには、上条集落のお話を聞かせていただきました。

「もしもしの家」と「上条集落」の話

「もしもしの家」と「上条集落」の話

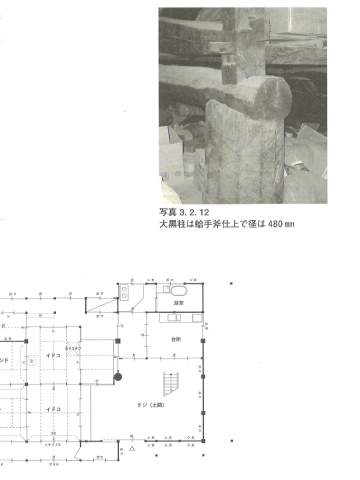

今回、自ら調査して学んでいただく目的でお越しいただいた「もしもしの家」は築150年以上という大変古い建物ですが、上条集落には、もしもしの家の東側少し高いところに「中村田丸家住宅」という、この集落で最も古い古民家がございます。驚くべきは、その大黒柱。直径48㎝ほどの栗材で12角形をしていますが、蛤刃(丸刃)の手斧で仕上げてあります。実は、これがなんと中古(上屋柱を一本抜くために大黒柱を立て側柱との間に2間の大梁を架けた)の部材だというのです。寛永4(1707)年の富士山噴火のころにはすでに建っていたといわれるこの民家は「四つ建」と呼ばれ、まだ突き上げ屋根がない、養蚕が行われる前の大変古い形式の民家です。これを特別に見ていただくことができました。

110番目の重伝建「上条集落」を散策

上条集落にある最古の古民家「中村田丸家住宅」