2022年1月11日

実践規矩術を次世代へ

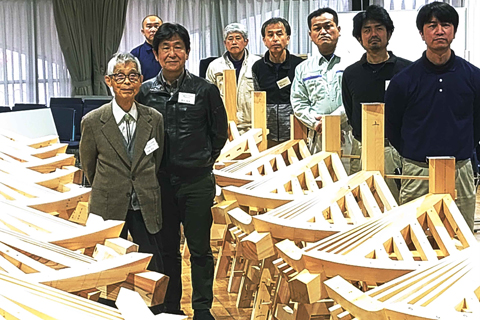

完成した模型を前に、研修生全員で記念写真。中央に講師の持田先生(左)とその助手を務めた青木先生(右)

社寺などの軒回りの構造に使われる「規矩(きく)術」。差金(さしがね)や直定規などであらゆる角度を正確に作り出す木造大工の技術で、日本の古建築には欠かせない技法です。

古くから親方から弟子へと受け継がれてきましたが、経験を積んだ大工でも習得は大変難しく、現場で規矩術を学ぶ機会が少ないのが現状です。

若手大工が生きた規矩術を習得する場として、日伝健(日本伝統建築技術保存会)主催の「伝統建築技能研修 実践規矩術」があります。日伝健は日本の伝統的な木造建築技術を守り、継承していく為に設立された団体で、社長の石川も設立メンバーの一人。現在、理事を務めています。

前期研修では一軒規矩・二軒規矩・四方転び、後期研修では扇垂木振規矩図の作図演習、最終的に各自で模型を製作していきます。指導者は、選定保存技術保持者(近世規矩)の持田武夫先生。原寸図から型取り、製作までを一貫して行うので、より実践に近い規矩術を学べます。

今年度受講生には、試験で満点を獲った強者も。成績トップとなった受講生の制作過程を偶然カメラに収めていたので、規矩術の組立から完成までを写真付きでご覧ください。

組立 その1

組立 その2

組立 その3

組立 その4

完成した豊田さんの作品。採点は最高得点の100点!

豊田さんの模型に残る、美しい墨付けの跡