2022年4月30日

柴原邸 庭門新築工事 完了

竣工(敷地 内より正面)

柴原邸の庭門が完成しました。古材や古い物、昔の人が手をかけて作り上げた物が大好きという施主様の意向で、新築ではありますが古材を利用した味のある仕上がりとなりました。

竣工

竣工(側面)

長年各地で、自邸として移築するための古民家を探していた柴原様ご夫妻。笛吹市御坂町にあった農家型古民家(明治12年に建てられたもの)にご案内したのが2015年。神奈川県川崎市に移築再生する工事が完成したのは2019年のことでした。

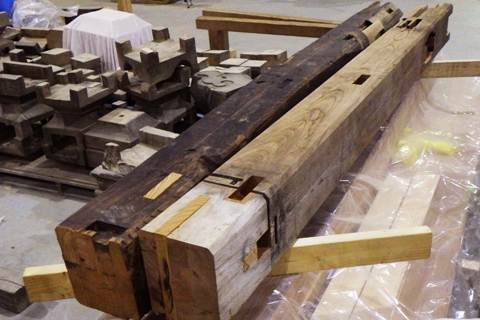

そして、今回の庭門新築工事の材料ですが、やはり古材を利用したいとのことで、弊社古材ギャラリーにあった大黒柱から柱を選定。実は、この柱は1本の通柱で1階部と2階部で色が違っていたのですが「それが実に良い!」と選ばれたのです。

原寸検査をする清水棟梁と設計士の大沢先生

古材ギャラリーで柱の選定

現地で基礎位置決めをし、いざ建方。母屋も古民家再生ですので、古材の門とベストマッチ!と施主様ご夫妻にも大変喜んでいただけました。大黒柱の仕口やほぞ穴は、なるべく埋めずにデザインとして残し、また塗装も一切せず、時とともに色の変化を楽しみたいそうです。

門柱つくろい(古材の大黒柱・ケヤキ)

柱と貫の仕口確認

再生工事にあたって、現代の塗料や金物での仕口をできるだけ避けるため、大工の清水棟梁は各部材の加工等に苦労したようです。また、この門のデザインは、監理者である㈲O設計室の大沢匠先生のお父様がその昔設計したもの。屋根がささら状でとてもユニークなデザインです。

基礎完了

柱鳥居 建方状況

設計士・施主様ともに、古民家や古材・伝統建築に情熱をお持ちなので、たいへんやり甲斐のある仕事となりました。着工は令和4年1月、竣工は4月。3ヵ月の工程でした。